“Here comes the story of the Hurricane,The man the authorities came to blame, For somethin’ that he never done,Put in a prison cell, but one time he could been The champion of the world.” Tutti conoscono queste parole, tutti conoscono la celebre canzone di Bob Dylan “Hurricane”, ma forse non tutti conoscono questa terribile storia di ingiustizia, lotta, impegno. “Ecco la storia di “Hurricane”, l’uomo che le autorità incolparono per qualcosa che non aveva mai fatto, lo misero in prigione ma un tempo egli sarebbe potuto diventare il campione del mondo“.

“Here comes the story of the Hurricane,The man the authorities came to blame, For somethin’ that he never done,Put in a prison cell, but one time he could been The champion of the world.” Tutti conoscono queste parole, tutti conoscono la celebre canzone di Bob Dylan “Hurricane”, ma forse non tutti conoscono questa terribile storia di ingiustizia, lotta, impegno. “Ecco la storia di “Hurricane”, l’uomo che le autorità incolparono per qualcosa che non aveva mai fatto, lo misero in prigione ma un tempo egli sarebbe potuto diventare il campione del mondo“.

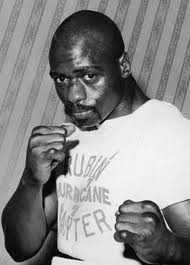

Rubin Carter nacque negli anni ’30 in New Jersey. A quattordici anni finì in riformatorio per furto e aggressione. Scappò dal riformatorio nel 1954, si arruolò nell’esercito americano e dopo 21 mesi fu congedato dopo 4 richiami alla Corte Marziale per atti di insubordinazione. Nei successivi quattro anni Rubin restò in carcere. E’ proprio dietro le sbarre che inizia a dedicarsi in maniera seria e rabbiosa alla boxe. Rubin è nero, forte e muscoloso, e ha tanta rabbia dentro. Quando viene rilasciato nel 1961, inizia la sua carriera di pugile professionista nella categoria dei pesi medi.

Testa rasata, baffi prorompenti, sguardo cattivo, pugni potenti e stile di combattimento aggressivo, non gli interessava vincere ai punti ma cercava di mettere KO l’avversario. Incontro dopo incontro, vittoria dopo vittoria, inizia a nascere il mito di “Hurricane”, l’Uragano nero che mette al tappeto avversari più alti e grossi di lui. Nel dicembre del 1964 arrivò la sfida al campione dei medi Joey Giardello. Carter combatte bene i primi round, sfiora in più occasioni il KO ma alla fine, ai punti, il verdetto inatteso e shockante, come spesso nella boxe dell’epoca avveniva. Vince Giardello, polemiche e rabbia, per Rubin Carter è la scoperta dell’ingiustizia. Perse i successivi incontri, sembrava che quella rabbia che aveva in corpo si scontrasse con la perdita della fiducia dopo quel maledetto verdetto ribaltato. Ma Rubin Carter non aveva ancora idea di quale ingiustizia terribile lo stava aspettando.

Il 17 giugno 1966 alle 2:30 del mattino, due uomini di colore entrarono nel “Lafayette Bar and Grill” a Paterson, New Jersey, ed aprirono il fuoco. Due uomini, Fred “Cedar Grove Bob” Nauyoks ed il barista Jim Oliver, vennero uccisi sul colpo. Una donna, Hazel Tanis, morì circa un mese dopo. Una quarta persona, Willie Marins, sopravvisse all’attacco, ma perse un occhio.

Alfred Bello, noto criminale che si aggirava nei pressi del Lafayette, fu una delle prime persone presenti nella scena del crimine e chiamò un operatore telefonico per avvertire la polizia. Una residente al secondo piano del Lafayette, Patricia Graham, vide due uomini di colore salire in una macchina bianca e partire verso ovest. Rubin Carter aveva una macchina bianca: la polizia lo fermò assieme ad un altro uomo, John Artis, e li portò al Lafayette circa trenta minuti dopo la sparatoria. Nessuno dei testimoni riconobbe in Carter o Artis uno dei criminali, nemmeno Marins. Nella macchina di Carter la polizia trovò una pistola calibro 32 e dei proiettili per fucile calibro 12, lo stesso calibro usato dagli assassini. Carter e Artis furono interrogati in commissariato. Nel pomeriggio, entrambi. Ma quelle prove non bastavano: Rubin Carter e Artis furono rilasciati il giorno stesso.

Sette mesi dopo, Bello rivelò alla polizia che quella sera c’era un altro uomo con lui, tale Arthur Dexter Bradley. Dopo un ulteriore interrogatorio, Bello e Bradley identificarono Carter; Bello identificò anche Artis come l’altro uomo armato.

“Hurricante” Carter e Artis vennero arrestati e incriminati, anche se le descrizioni dei testi oculare non coincidevano. Ma la polizia all’epoca aveva fretta di assicurare un colpevole, preferibilmente nero, e le parole di due balordi delinquenti divennero prove pesanti come macigni. Ci fu il processo e una giuria formata da 12 bianchi, stabilì che Rubin Carter e Artis era colpevoli e meritavano il carcere a vita.

L’uomo che doveva diventare campione del mondo, Rubin Carter, doveva combattere un match senza gong e riprese contre sbarre invalicabili, ingiustizia, razzismo. La rabbia muta smise di essere pugni, e divenne parole. Hurricane scrisse la sua autobiografia, “The Sixteenth Round: From Number 1 Contender to #45472” (Il sedicesimo round: da sfidante numero 1 a numero 45472), pubblicata nel 1974. Si proclamava con forza innocente, ottenne il sostegno della gente. Una campagna di opinione spingeva per la grazia o per un nuovo processo. Bob Dylan conobbe questa incredibile storia, credeva fermamente all’innocenza di Rubin. Nacque “Hurricane”, nel 1975, musica, parole e armonica sfidavano un mondo cieco, razzista e ingiusto, dove incolpare un nero innocente era pane per i denti bianchi e beceri dell’opinione pubblica.

Nel frattempo, Bello e Bradley ritrattarono la testimonianza; emersero altre prove, un nastro della polizia con l’interrogatorio di Bello. Il Giudice Larner, che aveva presieduto il processo a Carter e Artis, negò la mozione della difesa volta ad ottenere un nuovo processo. I difensori fecero ricorso e la Corte Suprema del New Jersey concesse a Carter e Artis un nuovo processo nel 1976.

Durante il nuovo processo, Bello tornò a sostenere la versione originaria data nella testimonianza del 1967, incolpando ancora una volta Carter e Artis che furono ancora una volta giudicati colpevoli, questa volta da una giuria composta anche da due afroamericani.

Hurricane aveva perso ogni speranza, l’Uragano era stato spazzato via dalla forza dell’ingiustizia. I suoi occhi aveva perso il coraggio e la forza di chi sembrava volesse un tempo prendere a pugni la vita. Era stanco. Stanco di lottare, sudare, combattere, sputare sangue e prendere colpi bassi sempre più forti per sostenere la sua innocenza.

Ma un giorno gli arrivò dietro quelle maledette sbarre una lettera di Lesra, un ragaazzino di colore che viveva in Canada insieme alla sua famiglia adottiva e aveva trovato un giorno il vecchio libro di Carter in un mercatino. I due cominciarono una fitta corrispondenza, la forza e la fiducia del ragazzino si trasformava pian piano in coraggio e nuova voglia di lottare. All’angolo del pugile ferito c’era ora un ragazzetto nero che amava la giustizia e credeva in Rubin, e una famiglia che lo sosteneva in questa battaglia di libertà. Lo andarono a trovare, lo convinsero a rimpugnare i guantoni, cercarono un ottimo avvocato. Si trasferirono a pochi km dal carcere dov’era Rubin, lavorarono alacremente. Ora c’era una squadra, Rubin Hurricane Carter non era più solo contro il mondo.

Fu promossa una petizione alla Corte Federale. Nel 1985, il giudice della Corte Federale Haddon Lee Sarokin sentenziò che Carter e Artis non avevano avuto un processo equo, affermando che l’accusa era “basata su motivazioni razziali”. I procuratori del New Jersey si appellarono senza successo contro la decisione di Sarokin alla Terza Corte d’Appello e anche alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Hurricane fu rilasciato sulla parola nel 1981. Nel 1988 caddero tutte le accuse.

I procuratori della contea di Passaic avrebbero potuto processare Carter e Artis per una terza volta, ma decisero di non farlo. I testimoni erano irreperibili o morti, il costo di un terzo processo sarebbe stato altissimo e non era chiaro cosa sarebbe scaturito da un eventuale terzo processo. Nel 1988, i procuratori del New Jersey archiviarono una mozione per allontanare gli atti d’accusa originali portati contro Carter ed Artis nel 1966, facendo quindi cadere tutte le accuse.

Hurricane si trasferì vicino ai suoi salvatori, in Canada, in una fattoria. E’ stato direttore esecutivo dell’Associazione per la Difesa dei Condannati per Errore (ADWC) dal 1993 al 2005. Ricevette tre lauree Honoris Causa in USA, Canada e Australia. Ha ricevuto simbolicamente la cintura di Campione del Mondo WBC nel 1993.

La vicenda di Carter ha ispirato, nel 1999, il film “Hurricane, Il grido dell’innocenza, con uno straordinario Denzel Washington nel ruolo di Rubin.

La realtà a volte supera l’immaginazione degli sceneggiatori. A volte dovremmo ricordarci di questa storia anche oggi, quando di fronte a terribili delitti si chiede a tutti costi la testa di un colpevole, uno qualunque, purché si appaghi in fretta il legittimo desiderio di punizione.

Una storia figlia di anni difficili per i diritti umani, figlia del pregiudizio e della corruzione. Una rinascita figlia della fiducia, del coraggio, dell’entusiasmo di un bambino e della forza di volontà di una squadra.

“How can the life of such a man Be in the palm of some fool’s hand?To see him obviously framed Couldn’t help but make me feel ashamed to live in a land, Where justice is a game“. “Come può la vita di un tale uomo essere nelle mani di gente così folle?Nel vederlo così palesemente incastrato mi sono vergognato di vivere in un paese dove la giustizia è un gioco“.

T.R.

Il trailer del film “The Hurricane”